2025.03.11

HAMAMATSU Creative meeting 開催レポート

ユネスコ創造都市ネットワーク連携企画

HAMAMATSU Creative meeting ~デザインの地産地消~

浜松市では、市民の皆様が地域課題の解決に向け、創造性を発揮し、新たな創造的活動を始めるきっかけづくりとしていただくため「Hamamatsu Creative meeting」を開催しています。

今年度の「HAMAMATSU Creative meeting」は、ユネスコ創造都市ネットワーク(UCCN)にデザイン分野で加盟している名古屋市と連携し、令和7年2月15日の土曜日に開催しました。会場はデザイン学部卒業展・デザイン研究科修了展会期中の静岡文化芸術大学の講義室で開催し、登壇者を含め37名の参加がありました。

第一部の事例紹介では、名古屋市から稲波伸行さんをお招きし、浜松市で活動されている桂川美帆さん、鈴木力哉さんの3名の方に活動を紹介していただきました。第二部では静岡文化芸術大学の藤井教授がファシリテーターを務め、パネルディスカッションを開催しました。

第一部 各登壇者による事例紹介

第一部では、まず名古屋市を拠点に活動されている稲波さんの事例紹介がありました。「意匠や形」といった狭義のデザインだけでなく、課題解決としての広義のデザインの実践に取り組んでいますという自己紹介から始まり、手を動かしながらデザインの考え方を学ぶ「イナバデザインスクール」、三重県の「かもしか建具店」のブランディング、そして、「かもしかビレッジ構想」といった、商品デザインにとどまらない幅広な活動の紹介がありました。

また、直近の活動として、東海地区の窯業(美濃焼、瀬戸焼、常滑焼、萬古焼)の産地統合に取り組まれており、土の価値を伝える活動「土談(つちだん)」をしているとのこと。土壌という太古からある地域資源、その歴史を紐解きながら今の課題と向き合う姿勢から、長い年月をかけて地域に根付くものをどのように捉えていくかを再考させられるお話でした。

次に桂川さんのお話では、地域固有の資源として浜松市の遠州織物に踏み込んだ取り組みについて事例紹介がありました。東京から浜松市へ移住した「移住者」、染色作家として活躍する「アーティスト」、子育てを行う「子育て世代」。様々な自身の立場で挑戦した「はままつBABYBOX Project」のお話をいただきました。

染色作家として遠州織物で作品を制作し、その生地の魅力を発信したところ、想像以上の反響があり、良質なものが地域にあっても、その魅力が多くの人に届いていない現実にショックを受けたとのこと。また、浜松で様々な人と関わることで、人もモノも地域固有の資源であり、その土地に住む誰もが自分事として考えることが大切だというお話がありました。「発信を続ければ、地方は打席に立つ機会は多い(得られるチャンスが多い)」といったユニークな表現が印象的でした。

第一部の3人目は桂川さんの「人もモノも地域固有の資源」という言葉を引き継ぐような形で、人材のつながりを軸とした鈴木さんの事例紹介をいただきました。自身が浜松市出身、浜松市でデザインを学んだという“地産”の視点からお話をいただきました。2012年から自身のウェブデザイン事務所を立ち上げ、そこから、浜松のデザイナーが強固につながる仕組みとして「DORP」(’D’esigner ‘O’pen ‘R’esource ‘P’roject)を組織。不定期にDORP INSPIRATIONという形で、デザインのリソースやノウハウを地域の人たちと共有するプロジェクトを行われています。現在は、株式会社NOKIOOに所属し、組織を超えた「越境学習」に力を入れて取り組んでいるお話がありました。

過去においては地産地消の地消の部分において自ら“消耗”しながら活動をしていた時期があったが“消化”に変わり、いかに周りに還元していけるかという視点に変わりつつあるという自身の心情の変化にも触れられた事例紹介をいただきました。

第二部 登壇者によるパネルディスカッション

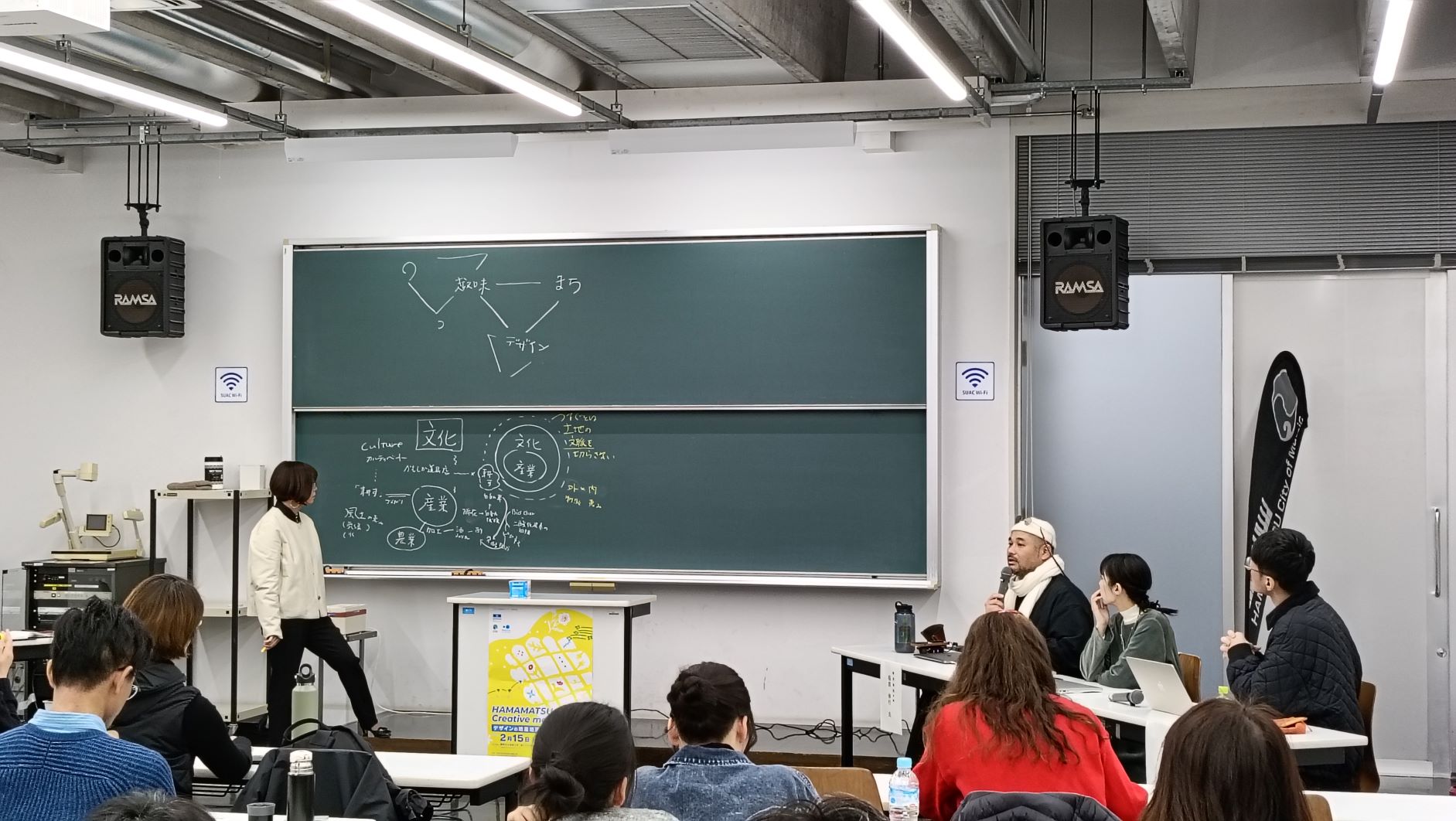

第二部では、静岡文化芸術大学の藤井教授から3名の事例紹介を俯瞰する形で、ディスカッションが行われました。デザインの地産地消をテーマに対して、「つなぐ」「つたえる」をキーワードに様々な考えを巡らせる時間となりました。地域固有のものをどのように地域の人たちと共有し、課題を解決していくのか、藤井教授が板書を活用し、全体像にヒントとなる要素を書き加えながら意見交換がなされました。

稲波さんからは土地の持つ歴史、文脈を紐解くことから新たな創造的な技術が生まれた事例の紹介があり、過去と現在の時間軸でダイナミックにつながる重要性のお話がありました。桂川さんは、それを受けて人と人とのつながりについて展開し、自分の触覚を様々な分野に伸ばしておくことで情報をキャッチアップすること。ロールプレイングゲームのように、様々な能力を持った人と出会うことで次のステージへ進んでいくようなイメージで、人やモノが地域固有の資源としてつながり、何を発信していくのか。受け手の感度も課題となりそうだという話がありました。

続いて、鈴木さんも伝えることが重要なポイントであることに言及がありました。SNSを通じた発信を通じて、自分が何者かを発信していくこと、趣味などを開示していくことでその分野に関心のある人たちから反応を得ることができ、磁力のようなものでつながっていくという体験談がありました。そのつながりから田畑を耕すように互いにスキルを向上させることにつながるのではと言及されました。

まとめ

どんなによいものでも守る意識がないとどんどん消えて行ってしまうという現実。東海地区の窯業の土、遠州の生地などのようにその土地の風土に根付いた地域の資源をその土地の文脈から切り離して考えないことが重要なポイントとなりそうです。地域課題の解決には、他地域の成功例をそのまま適用するのではなく、その地域固有の解決方法を見出すことが必要なのではないのでしょうか。そのためには、情報を「つたえる」ことで人々が「つながる」ことも欠かせません。地域の風土に根ざしたナラティブ(語り)を発見し、効果的に発信していくには、様々な場面で受け手に響くストーリーやデザイン力が求められるでしょう。